近年來,國產骨科手術機器人憑借政策支持和技術突破,逐步打破進口品牌的壟斷格局。但需正視的是,在核心技術、臨床經驗、市場滲透率等方面,國產與進口品牌仍存在一定差距。

一、技術層面的差距:核心零部件與系統穩定性

進口骨科手術機器人(如美敦力的Mako、史賽克的Renaissance)在技術積累上更具優勢,主要體現在核心零部件和系統穩定性兩方面:

1. 核心零部件依賴進口:骨科手術機器人的核心部件包括高精度減速器、伺服電機、傳感器等,該市場主要由歐美日等國壟斷,我國在這些方面仍以進口為主。此外,國外手術機器人企業擁有大量專利,也是不易逾越的壁壘。

2. 系統穩定性與臨床驗證:進口品牌經過數十年的臨床驗證,形成了成熟的手術流程和誤差控制機制。例如,Mako機器人已在全球完成數百萬例關節置換手術,其術中定位精度和長期隨訪數據積累了大量臨床證據。國產機器人雖在部分指標(如普愛機器人的0.7毫米臨床精度)上達到國際水平,但整體臨床案例數量、手術類型覆蓋度仍需時間積累。

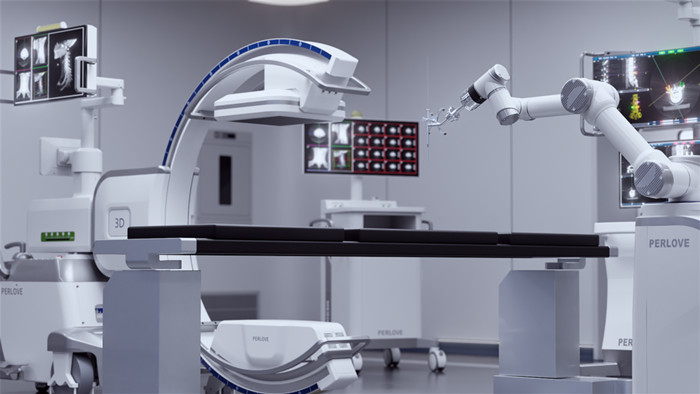

國產骨科手術機器人PL300B

二、市場與臨床應用的差距:滲透率與醫師習慣

市場滲透和臨床接受度是國產機器人亟待突破的瓶頸:

1. 市場份額與價格壁壘:進口品牌憑借先發優勢占據主導市場。數據顯示,2024年國內骨科手術機器人市場中外資品牌占比超60%,且集中在三甲醫院等高附加值領域。國產設備雖價格更具優勢,但基層醫院采購受限于預算和配置證限制。

2. 醫師操作習慣與培訓體系:進口機器人操作界面和流程經過長期優化,醫師培訓體系完善。國產機器人需適應國內醫師的手術習慣,并建立系統的培訓認證機制。此外,部分進口品牌通過“設備+耗材”捆綁模式形成用戶粘性,國產設備在耗材兼容性和服務生態上仍有優化空間。

醫生使用國產機器人輔助骨科手術

三、產業鏈與生態建設的差距:協同創新不足

1. 上游供應鏈薄弱:受上游核心零部件供應和技術水平的制約,我國手術機器人一旦無法進入大規模生產階段,單價便無法降低,其普及率勢必無法走高。

2. 產學研醫協同不足:我國手術機器人行業還沒實現,頭部企業能有效轉化高校科研成果的階段,再加上技術缺陷、管理應用等因素制約,產業化水平較低。

3. 智能化與生態融合:進口機器人加速融合AI、5G等新技術,國產設備在多模態數據融合、智能決策支持等方面起步較晚,生態構建有待完善。

盡管存在差距,國產骨科手術機器人市場仍舊未來可期。隨著政策紅利的釋放、技術創新的加速以及應用場景的拓展,國產設備正從“跟跑”轉向“并跑”。